成熟的CSR,除了放眼公益议题,还关注员工福祉、环境保护、消费者、社区等多个维度,形成涵盖企业内部及外部社会的关联网,不同维度有各自的专注点,亦有利用各自优势相互交联的利益共同点。

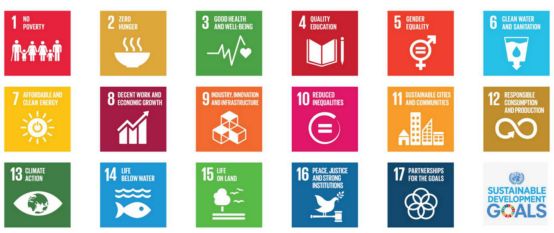

企业制定不同维度的CSR计划前,可参考“可持续发展目标”。“可持续发展目标”为企业履行社会责任提供了更多选择与可能,也树立了奋斗的目标。这就要求企业做CSR也要“可持续发展”,不是刮风似的一阵就结束的——纯粹“热搜”式行为,会被排除在外。

可持续发展目标,确定了2030年全球可持续发展的重点和愿望,围绕一套共同的目标,寻求并动员全球为之努力。企业当然是一支重要力量。

可持续发展目标@网络

前联合国秘书长潘基文曾说:“商业活动是实现可持续发展目标的重要部分。企业可以通过其核心活动为此作出贡献。我们要求世界各地的公司评估其影响,设定积极远大的目标,并以透明的方式展示其结果。”

企业结合“可持续发展目标”制定CSR计划,是一个重要方向,这也要求企业在做CSR时,除了可持续发展性,必须和企业特性相关,还要能实现平等赋能,最好可以跨界互联。

由此可见,做好CSR并非只是捐捐钱这么简单,它有严格的考核标准,并且有相应成体系的工作计划,好比运营一家小企业。这么费心思的活,究竟能给企业带来什么好处?

CSR或是救企业名声于水火、平衡社会矛盾的“利器”。CSR之于企业,如同人品之于个人,它就是企业的“底色”,外界观察企业的所有观点都会叠加在这层底色之上。

追溯到上世纪80年代,企业社会责任运动开始在欧美发达国家逐渐兴起,它包括环保、劳工和人权等方面的内容,由此导致消费者的关注点由单一关心产品质量,转向关心产品质量、环境、职业健康和劳动保障等多个方面;迫于日益增大的压力和自身的发展需要,很多欧美跨国公司纷纷制定对社会作出必要承诺的责任守则,或通过环境、职业健康、社会责任认证应对不同利益团体的需要。

“企业若只是为了一群人服务,随着时间的推移及其产业扩大,在这个社会上势必会引起公众的不满。说白了,企业获得的好处,都是基于公众的贡献;而利益大头,却不会眷顾公众。”厦门大学新闻与传播学院教授林升栋认为,消费者意识的觉醒,“迫使”企业走向“公民化”——要承担一定的社会责任,以此平息“众怒”。

加好友

加好友  发短信

发短信

无痕君

无痕君

Post By:2021/7/23 14:08:38 [只看该作者]

Post By:2021/7/23 14:08:38 [只看该作者]

加好友

加好友  发短信

发短信

无痕君

无痕君

Post By:2021/7/23 14:09:44 [只看该作者]

Post By:2021/7/23 14:09:44 [只看该作者]

加好友

加好友  发短信

发短信

无痕君

无痕君

Post By:2021/7/23 14:14:29 [只看该作者]

Post By:2021/7/23 14:14:29 [只看该作者]

加好友

加好友  发短信

发短信

无痕君

无痕君

Post By:2021/7/23 14:16:06 [只看该作者]

Post By:2021/7/23 14:16:06 [只看该作者]