在黄河每年的调水调沙期间,下游的水质几乎可以用“一碗水,半碗沙”来形容,而且每次都表现出水少沙多、水沙关系不协调的特征,这也为黄河自身的“顽疾”埋下了隐患。

自从1986年以来,黄河水质每况愈下,泥沙淤积问题非常突出。尤其是在黄河的下游,泥沙淤积导致河道主槽抬升,过洪能力和输沙能力不断降低,黄河也因此成为了一条陆上“悬河”。

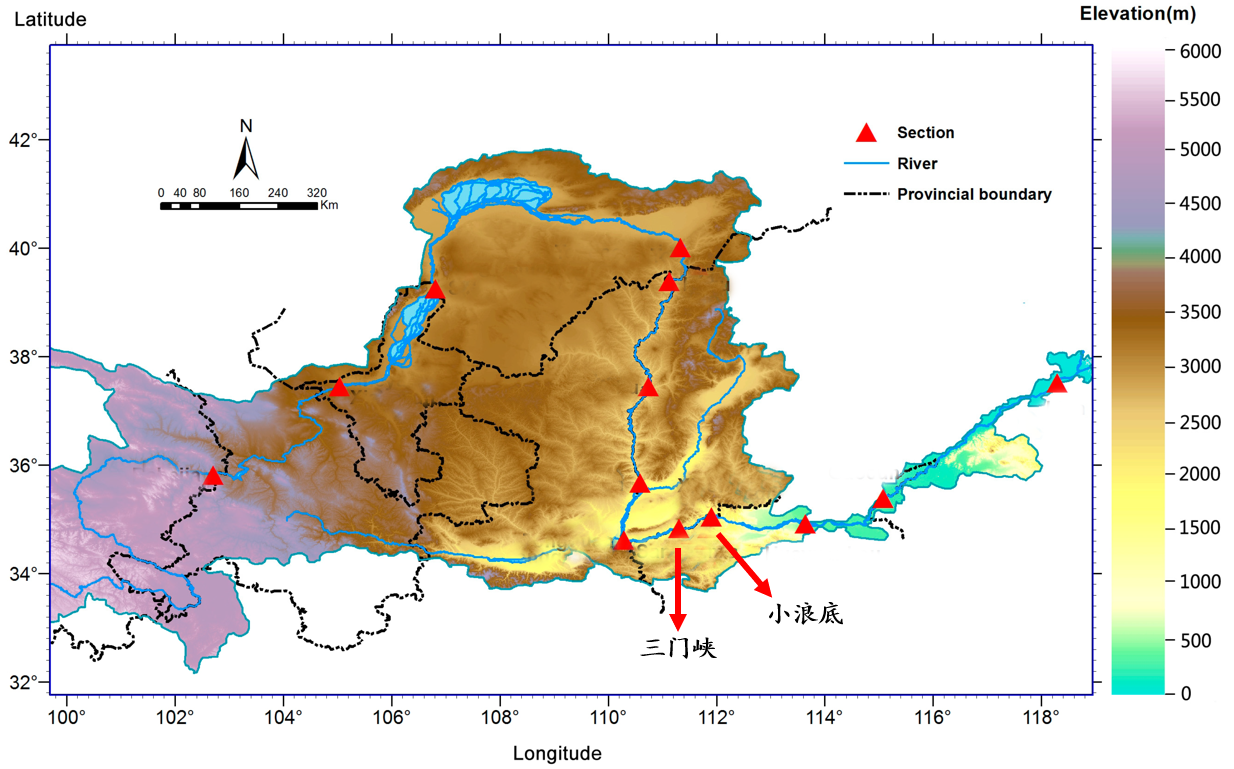

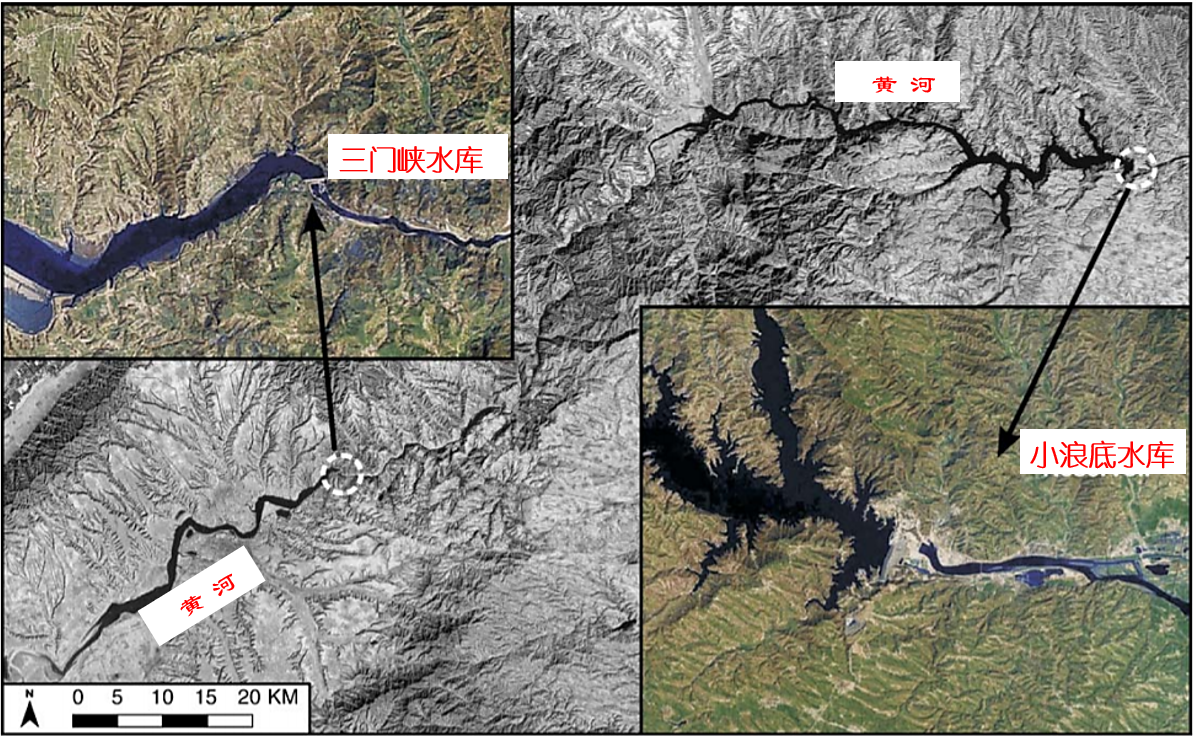

黄河流域示意图(示三门峡、小浪底水利枢纽)

为了治理黄河,我国从2002年开始采取了“拦、排、调、放、挖”的防治措施,其中的“调”指的就是调水调沙。在黄河中游,小浪底和三门峡水库一主一副,为黄河的调水调沙做出了巨大贡献。

然而令人担忧的是,不论是小浪底水库还是三门峡水库,每次调水调沙都会对黄河下游的鱼类资源造成严重影响,水生生物的丰富度大幅降低,生态问题越来越突出。

黄河中下游调水调沙

以小浪底的调水调沙为例。为详细了解人为调沙对黄河渔业资源的影响,中科院黄河水产研究所的工作人员曾进行过大范围的实地调查,当时正处于黄河中游第13次调水调沙期间。为了获取更多的鱼类样本,研究人员不仅实地调查了黄河沿岸渔民的渔获物构成,还对当地渔民进行了大范围的走访调查。

黄河银川段的传统渔民

对黄河沿岸的传统渔民而言,传统的捕捞方式是利用流刺网作业,网目在1.2~4.5公分左右。但也有一些渔民常采用密眼的虾笼和地笼进行诱捕,这种类型渔具的网目更小,一般在1.5~2.5公分之间。

经过对不同网目规格下的渔获物进行统计,科研人员在小浪底下游河段共发现了35种不同的鱼类,其中餐条鱼是最常见的优势种。然而在调沙之前,同一河段的鱼类却只有26种鱼类——这也就意味着,调沙反而增加了下游鱼类的物种多样性。

事实上,在调水调沙期间,水库泄洪的流速会在短时间内迅速加快,河水夹杂着大量的泥沙进入到下游河段。由于流速加快,黄河下游鱼类的行为也跟着发生了改变,形成了逆流而上的应激反应。于是,下游的部分鱼类向上迁徙,这才导致调沙期间鱼的种类有所增多。

三门峡在上游,小浪底在下游。三门峡泄洪会将小浪底水库的淤积泥沙清除,接着小浪底泄洪,将泥沙排到下游。

虽然调水调沙期间鱼的种类暂时变多了,但是资源量却明显下降了。调水调沙后,黄河下游鱼类的资源量减少了32.8%~75.3%。从风陵渡到三门峡河段,鱼类的减少幅度甚至高达90%,资源损失量多达3.6万公斤。

另外,每年的调水调沙对一些不耐低氧的鱼类也造成了“致命伤”。一般而言,鱼类对溶解氧的需求量都在3~5毫克/升左右,而在调水调沙期间,黄河水的溶解氧含量往往低于2毫克/升,很多鱼类都会因缺氧晕厥甚至死亡,这就是著名的黄河“流鱼”现象。

加好友

加好友  发短信

发短信

无痕君

无痕君

Post By:2021/4/22 9:57:07 [只看该作者]

Post By:2021/4/22 9:57:07 [只看该作者]

加好友

加好友  发短信

发短信

无痕君

无痕君

Post By:2021/4/22 9:57:32 [只看该作者]

Post By:2021/4/22 9:57:32 [只看该作者]

加好友

加好友  发短信

发短信

无痕君

无痕君

Post By:2021/4/22 9:57:58 [只看该作者]

Post By:2021/4/22 9:57:58 [只看该作者]