昆德拉的小说每一本书都调整着小说的形式和思想,极尽变化,《玩笑》考量的是历史和人的关系,《生活在别处》思考的是,毁灭是什么?作品中的每个人都牵绊着别人,都以为自己吃亏,毁掉了自己也毁掉了他人。《不能承受的生命之轻》又贡献出媚俗这个词汇,厉害吧。

昆德拉的父亲是音乐家,而他自小就博览群书,他的那些文论都是用法语写的。他能够绘画,而且是一个爵士乐手,是一个诗人。本来不想写作,30多岁的时候,突然找到自己的路,一句话,不是因为想吃饺子来写作的。中国作家普遍都是穷山沟里出来的,特别的不容易,小时候也没有吃好一顿饱饭,所以在作品中他吹嘘的都是这饭菜是多么的精致,这盛宴是多么的华美,因为过惯了悲酸的日子所以有一点名气也就不知所以了,这些话可能稍显刻薄,但大家看一看在《废都》中贾平凹对庄之蝶的描绘,那种令人惊悚的自吹自擂,肯定会觉得我所言不差,那种病态的虚荣让人啼笑皆非,那无非只是他的影子罢了。

贾平凹开始要比莫言红几倍,后者得了一个诺奖,文坛的地位又反转了,他的《废都》和《浮躁》,开头写得相当精致,中间就颓了,瞎编乱造了,被意识形态裹挟(《浮躁》)或者故做标新立异的反社会(《废都》)他能够任意切换。前者是作家在中国改革前的作品,后者是改革后的作品,察觉出什么了吗?他的嗅觉是相当敏锐的。他知道在什么时候应该迎合作协,什么时候应该迎合市场,中国的很多作家都是与之类似的,这注定无法与西方的一流小说相媲美,甚至二流的都不如,因为伟大是和迎合毫无关联的。

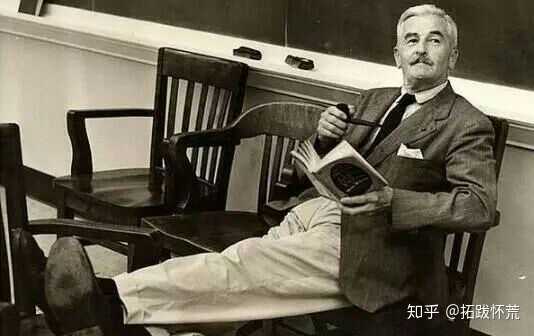

福克纳穷苦潦倒了半辈子,毕生探索着艺术的极限,他为人木讷孤僻,前半生干杂工来维系生计,福楼拜和卡夫卡,一辈子都过着苦行僧的生活,前者关在自己的乡下庄园中隐居一生来创作,后者熬夜写作,以至得了肺结核英年早逝,临死前他让朋友将手稿全都烧掉,写作对他来说只是祈祷而已。

德国汉学家顾彬这样评论当下文坛:“中国作家要吹牛喝酒,没有多少时间来进行创作”“中国译者的问题在于母语不够好。”“中国作家从来不知道人是什么”。说的不留情面吧,人家是在那个圈子混惯的人,什么都知道。

即便外国的二流小说都要比中国的一流小说好太多,像写《在路上》的凯鲁亚克,这部作品的形态像烟花喷溅,极具元气,我特别喜欢那种自由的气质,但这位作家在美国被视为二流,《飘》通俗唯美,但艺术手法是陈旧古板的,还滞留在现实主义中,不受先锋艺术的待见,但即便如此,像《飘》,《在路上》,都远胜中国小说,更别谈《喧哗与骚动》《押沙龙,押沙龙》以及《洛丽塔》了。

美国巨擘级的作家是谁?福克纳;一流作家呢?移居美国的纳博科夫、奥登以及美国本土作家弗罗斯特、菲茨杰拉德、海明威,二流作家那是不胜枚举,美国艺术的丰饶,中国人难以想象;对艺术的苛刻,中国人更难想象,这单单举了美国的例子,就别谈欧洲了。人们总是胡扯中国是精神文明,西方是物质文明,殊不知世界运行的法则遵循的还是那句话:“多的给他越多,少得连他原有的也拿回来”。

多的给他越多:大家看一下中国大学生,蜂一样往美国跑,这对中国的人才资源是很大的侵蚀;少得连他原有的也拿回来:你看一下中国的小说,那种笔风气味对稍有旧学修养的人是审美的摧毁,西方译本的译文腔基本上将那种雄浑氤氲的笔锋支解了,古诗文的字词间透着苍冷的质感,混沌一片,字与字之间蹿腾着热气,译文腔便是字与字生硬地粘贴。那句话选自《圣经》。他无非告诉我们一个道理,精神、物质是交相协同的,一荣俱荣一损俱损。

荒诞派,意识流,魔幻现实主义,这些都是当代世界文学的主流,这都是由西方文学蔓生出来的,中国作家好像没有给世界文学贡献什么,他是一个被动的接收者而不是一个输出者。

陈忠实在《白鹿原》的后记中坦白中国的极左文艺政策对他的影响很大,这方面的影响恰恰是消极的,它依然是一种变相的批判现实主义,而且是意识形态裹挟的批判现实主义,是最末流的,而同时期的西方,已经步入现代主义,外国小说已经进化到了另一个维度,中国作家还被政治圈禁着,亦步亦趋的前行着,真得是一个天上一个地下。

加好友

加好友  发短信

发短信

无痕君

无痕君

Post By:2022/4/2 0:53:12 [显示全部帖子]

Post By:2022/4/2 0:53:12 [显示全部帖子]

加好友

加好友  发短信

发短信

无痕君

无痕君

Post By:2022/4/2 0:55:12 [显示全部帖子]

Post By:2022/4/2 0:55:12 [显示全部帖子]

加好友

加好友  发短信

发短信

无痕君

无痕君

Post By:2022/4/2 0:56:45 [显示全部帖子]

Post By:2022/4/2 0:56:45 [显示全部帖子]