当年的“泉祥”,由于资金较为厚实,进货都是派专人到安徽、浙江、福建等茶叶产地直接去采购,而后就近加工,之后再运往济南,所以货色纯正且成本低廉,颇得茶客们青睐。

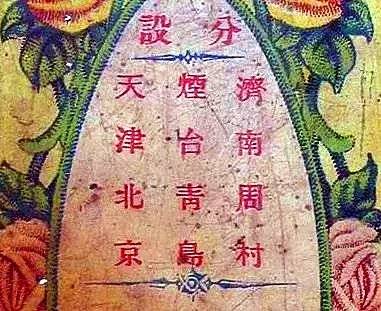

专营茶叶几年后,看到茶叶生意好,且钱途可观,孟洛川还先后在天津、北京、杭州、苏州、福州、青岛、烟台、周村等地设立了“泉祥”分号,计有13家之多。

当然,规模最大的还是济南“泉祥”。

“泉祥”的这些分支机构,并不是各自为政、独立核算,而是互联互保、共负盈亏。

或许是因为如此,有人曾把当年的“泉祥”,称之为孟洛川的“茶叶帝国”,此说不算为过。

就我们国人旧时喝茶习俗而言,南方人喜欢喝清茶,西南人喜欢喝红茶、西北人喜欢喝绿茶,北方人喜欢喝花茶,如茉莉花茶、玉兰花茶、玫瑰花茶等。

为此,“泉祥”便在花茶上下足了功夫,其经销的花茶名为“三窨一提”或是“四窨花茶”。

窨,就是将茶胚与刚刚采摘的鲜花混合在一起,利用鲜花吐芳让茶胚吸香,使得茶香与花芳完美融合。

“泉祥”的花茶窨制有四道工序:一窨用花40斤,二窨用花30斤,三窨用花20斤,装箱时再拌花5至8斤作为提窨。

如此窨制而成的花茶,不仅香味浓郁,而且头道茶的香味浓,二道茶的香味更浓,三道茶、四道茶的香味也不淡。

由于济南人尤其喜好喝茉莉花茶,因而茉莉花茶就成为当年济南“泉祥”经销的拳头产品,每年的批发、零售量达到了50万斤以上,在济南茶叶市场上形成了垄断态势。

看到茶叶市场“钱途”可观,同为章丘旧军孟家的孟养轩,便在1930年创办了鸿祥茶庄,店址选在了距离“泉祥”不远处的院西大街。

同行是冤家,这是任谁都知道的商业经。

“泉祥”和“鸿祥”虽然同为旧军孟氏家族所开,但同样也是如此。

为了应对与“鸿祥”的竞争,“泉祥”便不惜财力与之打起了价格战。

同时,他们还在“鸿祥”对过,开设了一家鸿记茶栈,竞争之激烈显而易见。

不过,最终的竞争结果却是“泉祥”没有赢,“鸿祥”也没有输,“泉祥”也没有为此“伤筋动骨”,真正让它“伤筋动骨”的,是其后日伪统治时期的歧视和欺压。

那个时期,日伪当局为了倾销日本茶和台湾茶,并进而形成市场垄断,便想方设法限制江南茶叶输入济南市场。

他们还以此为由,冻结了“泉祥”在银行的巨额存款,规定其每周只能提现500元,从而使得“泉祥”因资金周转困难,导致货源减少,经营日渐萧条,并由此步入衰微的颓势。

雪上加霜的是,抗战胜利后的国民政府,横征暴敛,滥发纸币,引发物价暴涨,加之其“限价”高压,使得“泉祥”的资本逐渐消耗殆尽,到济南解放前,仅是勉强维持经营而已。

新中国成立后,在人民政府保护民族工商业政策的扶持下,“泉祥”的业务才逐渐有所恢复。

1956年公私合营后,“泉祥”成为济南烟酒公司所属的门市部。

加好友

加好友  发短信

发短信

无痕君

无痕君

Post By:2021/9/17 20:51:46 [只看该作者]

Post By:2021/9/17 20:51:46 [只看该作者]

加好友

加好友  发短信

发短信

无痕君

无痕君

Post By:2021/9/17 20:52:30 [只看该作者]

Post By:2021/9/17 20:52:30 [只看该作者]

加好友

加好友  发短信

发短信

无痕君

无痕君

Post By:2021/9/17 20:53:32 [只看该作者]

Post By:2021/9/17 20:53:32 [只看该作者]

加好友

加好友  发短信

发短信

无痕君

无痕君

Post By:2021/9/17 20:54:55 [只看该作者]

Post By:2021/9/17 20:54:55 [只看该作者]

加好友

加好友  发短信

发短信

无痕君

无痕君

Post By:2021/9/17 20:55:18 [只看该作者]

Post By:2021/9/17 20:55:18 [只看该作者]

加好友

加好友  发短信

发短信

无痕君

无痕君

Post By:2021/9/17 20:56:54 [只看该作者]

Post By:2021/9/17 20:56:54 [只看该作者]

加好友

加好友  发短信

发短信

无痕君

无痕君

Post By:2021/9/17 20:57:17 [只看该作者]

Post By:2021/9/17 20:57:17 [只看该作者]

加好友

加好友  发短信

发短信

无痕君

无痕君

Post By:2021/9/17 20:57:58 [只看该作者]

Post By:2021/9/17 20:57:58 [只看该作者]

加好友

加好友  发短信

发短信

无痕君

无痕君

Post By:2021/9/17 21:02:11 [只看该作者]

Post By:2021/9/17 21:02:11 [只看该作者]

加好友

加好友  发短信

发短信

无痕君

无痕君

Post By:2021/9/17 21:03:06 [只看该作者]

Post By:2021/9/17 21:03:06 [只看该作者]